- ※本ページはプロモーションが含まれており、当サイトは広告収入により運営されています。

首の根元から背中の中央部に広がる僧帽筋は鍛えることで背中に厚みが出てきます。しかし、胸や脚などの筋肉と比べると鍛え方を知らないという人も多いでしょう。

今回は僧帽筋の構造や鍛えるメリット、僧帽筋を鍛えるメニューなどについて紹介していきます。

目次

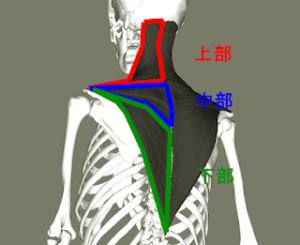

僧帽筋の構造

出典:武器屋.net BLOG

- 肩甲骨の挙上・上方回旋

- 肩甲骨の内転

- 肩甲骨の内転・下制・下方回旋

僧帽筋は首の根元から背中の中央にまで広がる大きな筋肉です。ひし形のような形をしており、上部、中部、下部に分かれています。

僧帽筋上部

僧帽筋は首の根元付近に広がっている筋肉で、肩甲骨を上に上げる挙上動作や、上に海戦させる上方回旋動作が主な作用です。

三角筋や大胸筋など他の部位のトレーニングでも使われやすい筋肉で意識的に鍛えなくても発達している人も多いです。

僧帽筋中部

僧帽筋中部は肩甲骨を寄せる内転動作で使われる筋肉です。肩甲骨を寄せるというより、胸を張ることで自然とトレーニング時に動員していることが多いです。

筋トレ界隈では「背中の広がり」「背中の厚み」という言葉がよく用いられていますが、前者は広背筋、後者は僧帽筋中部のことを指しています。

そのため、身体を分厚くしたい人は積極的に鍛えておきたい筋肉です。

僧帽筋下部

僧帽筋下部は、肩甲骨を押し下げる下制動作が主な作用です。中部と同様に肩甲骨を寄せる働きがあるので猫背の人が鍛えるべき部位です。

僧帽筋を鍛えるメリット

僧帽筋を鍛えるメリットは以下の3つが挙げられます。

- 肩こりの改善につながる

- 背中に厚みが出る

- 姿勢が良くなる

肩こりの改善につながる

僧帽筋は首や肩を覆うように広がる筋肉で、鍛えることで肩こりの改善にも効果的です。

特にデスクワークの多いビジネスパーソンや、家事で前かがみなりがちな主婦は猫背になりがちです。

その結果、肩周りの筋肉が緊張し続け血行が悪くなり、肩こりを引き起こします。

僧帽筋を鍛えることで肩周りの血行が改善され、肩こりが改善されていきます。

背中に厚みが出る

僧帽筋を鍛えることで背中に厚みをもたらします。

痩せ型の男性は身体に厚みをもたらそうと大胸筋を鍛える人が多いですが、’大胸筋と共に裏側の僧帽筋も鍛えることでより効率的に分厚い身体になります。

また、逆三角形ボディの形成に不可欠な背中の広がりをもたらすために広背筋も合わせて鍛えましょう。

姿勢が良くなる

僧帽筋は上半身の安定に関与しており、鍛えることで姿勢が良くなります。首周り、肩周りが疲れにくくなるため、正しい姿勢をずっと維持するのも苦ではなくなります。

僧帽筋の鍛え方

僧帽筋を鍛えるメニューをフリーウエイトとマシンそれぞれ紹介していきます。

フリーウエイトでの鍛え方①シュラッグ

シュラッグは肩をすくめる動作で、僧帽筋上部を鍛える動作そのものです。肩を十分に上げ下げすることでより筋肉が収縮するよう意識しましょう。

また、少し前傾して行うことで僧帽筋中部も同時に刺激を与えられます。

- 足幅を腰幅程度に開き、体側で両手にダンベルを持つ

- 肩をすくめながらダンベルを持ち上げていく

- できるだけ肩を高く上げたら元の位置に戻していく

フリーウエイトでの鍛え方②ベントオーバーローイング

ベントオーバーローイングは前傾してバーベルを後ろに引くトレーニングです。僧帽筋中部・下部や広背筋がメインターゲットの種目ですが、前傾姿勢を保つために下半身の筋肉も動員されます。

上半身を60度から90度ほど前傾させることでバーベルの負荷が僧帽筋、広背筋に乗るようにすることがポイントです。

初心者は下半身の安定を保てず、しゃがみが浅くなりがちですが、そうなると僧帽筋への負荷が逃げやすくなるので、その場合は重量を下げて前傾姿勢を作りましょう。

- 足幅は肩幅程度で、肩幅より広めの手幅でバーベルを握る

- バーベルを持ち上げて膝を軽く曲げて背中を真っ直ぐのまま前傾する

- 胸を張って肩甲骨を寄せながらバーベルを下腹部に向かって引きつける

- バーベルが下腹部につくくらい引きつけたら元の位置に戻していく

フリーウエイトでの鍛え方③デッドリフト

デッドリフトは全身を鍛えられる優れた種目で、スクワット、ベンチプレスと共に筋トレビッグ3とも呼ばれています。僧帽筋上部の他に、背中の脊柱起立筋、お尻の大殿筋、太ももの大腿四頭筋やハムストリングスなど多くの筋肉が動員されます。

全身の筋肉を動員することで非常に高重量を扱える反面、腰や膝を怪我するリスクが非常に高く、他の種目に比べてよりフォームにこだわる必要があります。

正しいフォームで高重量を挙げられるようになると、脚や背中が顕著に発達していきます。

- 足幅は肩幅程度に開き、背筋を伸ばし前傾して足幅より広めの手幅でバーを握る

- 背筋を伸ばしたまま上体を起こしてバーを持ち上げていく

- 身体が完全に起き上がると同時に胸を張る

- 元の位置に戻していく

マシンでの鍛え方①シーテッドローイング

シーテッドローイングは、バーを前方から後方に引くトレーニングです。マシンで行うことで負荷が常に抜けにくく、特に動作の後半での負荷が強く、僧帽筋や広背筋が強く収縮する刺激が入ります。

フィニッシュ時に上体を倒してしまうと収縮の刺激が逃げてしまうため、上体はできる限り垂直のままバーを迎えるようにして肩甲骨を寄せるのがポイントです。

- 両脚を踏み台に置き膝を曲げて、上体を前傾させてバーを握る

- 肩甲骨を寄せつつ上体を後傾させながら肘を後方へ引きつける

- バーが腹部につくくらい引きつけたら元の位置に戻していく

マシンでの鍛え方②バックプレス

バックプレスはバーベルを頭の後ろから頭上へと持ち上げるトレーニングです。主に三角筋前部や中部への刺激が強いですが、僧帽筋も鍛えられます。

高重量を扱える種目ですが最下点で、肩の外旋(腕を外向きにひねる動作)が過度になり靭帯損傷のリスクが高いので、あまりバーベルを下げすぎないようにしましょう。

- 垂直手前まで立てたベンチに深く座る

- バーベルを頭の後方で持ち耳の後ろにセットする

- バーを頭上に持ち上げていく

- 肘が伸び切る直前まできたら元の位置に戻していく

自重での鍛え方:懸垂(チンニング)

懸垂は広背筋をメインに鍛えるトレーニングですが、僧帽筋の中部や下部も鍛えられる種目です。よく反動を使って挙げる人がいますが、その場合は広背筋や僧帽筋への負荷が逃げています。

胸をバーに近づけるように身体を垂直に持ち上げていきましょう。

- バーを肩幅より広めの手幅で握り、ぶら下がる

- 脚を後ろで組み、胸を張ったまま身体を引き上げる

- 顔がバーと同じ高さまで来たら元の位置に戻していく

僧帽筋を鍛える時の注意点

僧帽筋を鍛える際は以下のポイントに注意しましょう。

- 肩甲骨の動きを意識する

- 凝りやすいのでストレッチは必須

肩甲骨の動きを意識する

僧帽筋上部・中部・下部はいずれも肩甲骨の作用に関わっています。そのためトレーニング中に肩甲骨がどのように動いているのかを感じることが重要です。

「肩甲骨が十分に寄っている」「肩甲骨が挙上している」など一つ一つ動作の感覚を覚えていくことで、僧帽筋への刺激をうまく効かせられるようになります。

初心者の場合はなかなか感覚が掴みにくいので、パーソナルトレーナーと一緒にトレーニングして教えてもらうのもおすすめです。

凝りやすいのでストレッチは必須

僧帽筋は首や肩につながっている筋肉で、トレーニング後は特に凝り固まります。凝りを残したままでいると血流が悪くなり、疲れやすくなってしまいます。

ストレッチで僧帽筋をしっかりとほぐし、疲れを取りましょう。

僧帽筋を鍛えて厚みのある背中へ

今回は僧帽筋の構造や鍛えるメリット、僧帽筋を鍛えるメニューなどについて紹介してきました。僧帽筋を鍛えることで背中に厚みが出るだけでなく、肩こりや姿勢の改善にも効果的です。

背中のトレーニングを行う際は広背筋のみでなく、ぜひ今回紹介した僧帽筋を鍛えるメニューも取り入れてみましょう。